・慣性の法則とは

・運動の法則とは

・作用反作用の法則とは

皆さんが今勉強している力学は、ニュートンという人が考えてまとめた力学であり、ニュートン力学と言われています。

昔は、地球での物理法則と宇宙での物理法則は別々のものであると考えられていました。

その常識を覆したのがニュートンです。

「リンゴは落ちるのに、なぜ月は落ちてこないのか?」

というニュートンの話はとても有名ですよね。

今回は、ニュートンの運動3法則について解説していきます。

ニュートンの運動3法則とは

ニュートンの運動3法則には、その名の通り3つの法則が存在し、それぞれ

・慣性の法則

・運動の法則

・作用反作用の法則

という名前の法則として知られています。

一つ一つ見ていきましょう。

慣性の法則とは

物体は運動状態を保とうとする性質(慣性)を持つという法則。

慣性の法則(運動の第1法則)とは、物体は運動状態を保とうとする性質(慣性)を持つという法則です。

簡単に言うと、他から影響を受けない限り、動いているものは動き続けるし、止まっているものは止まり続けるということです。

物体の動きが止まってしまうのは摩擦力があるせいなので、摩擦力のない床であれば物体は滑り続けます。

また、動いていない物体に力を加えない限り、動くことはありません。拮抗しているときの綱引きのように、物体にはたらく合力が0の場合も物体は動きません。

慣性とは、運動状態を保とうとする性質のことです。

電車が急ブレーキすると身体が前に倒れる。車が右にカーブすると身体が左に倒れる。エレベーターで下るとき身体が浮いたように感じる。

このような現象は慣性によるものです。

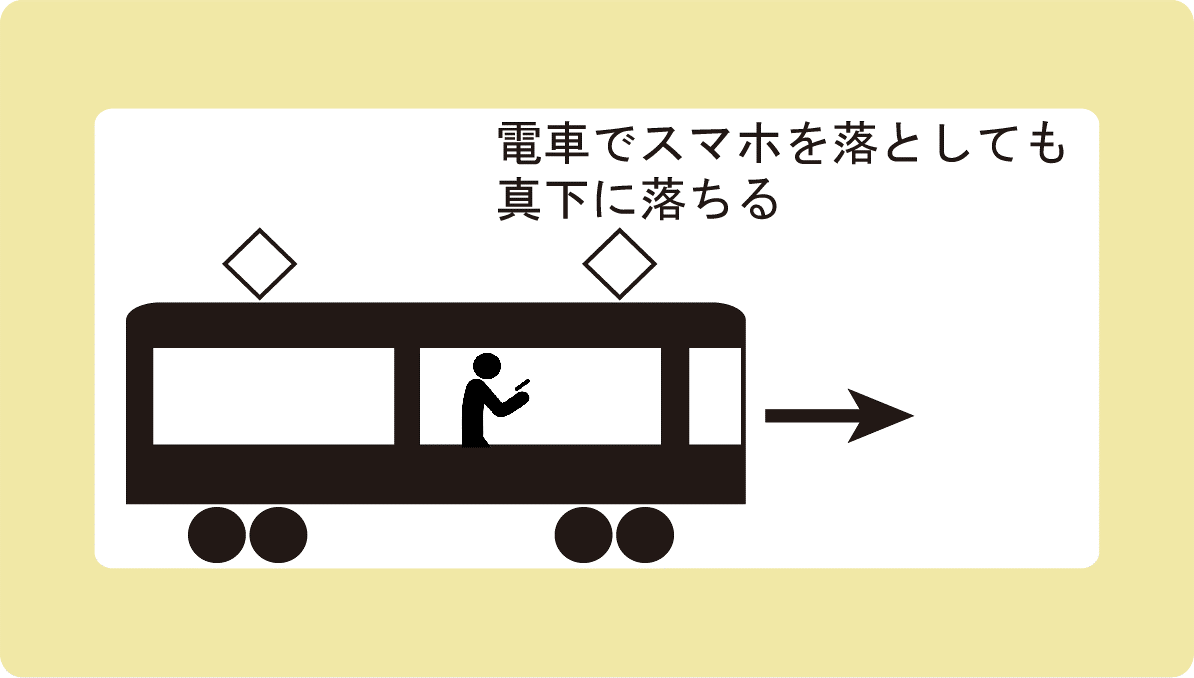

動いている電車の中でスマホを落としても真下に落ちますよね。

スマホは電車と一緒に進んでいたので、慣性のせいで電車と一緒に進もうとします。

運動の法則とは

力を受けた物体は力を受けた向きに加速する。その加速度は、力が大きいほど大きくなり(比例)、質量が大きいほど小さくなる(反比例)という法則。

運動の法則(運動の第2法則)とは、力を受けた物体は力を受けた向きに加速する。その加速度は、力が大きいほど大きくなり(比例)、質量が大きいほど小さくなる(反比例)という法則です。

力をF[N]、加速度をa[m/s2]、質量をm[kg]とすると、

加速度と力は比例し、加速度と力は反比例するので、比例定数をkとすると

$$a=k×\frac{F}{m}$$

という式を作ることができます。

k=1としたとき、上の式が成り立つようにF[N]を設定しているので、

$$a=\frac{F}{m}$$

となり、

$$ma=F$$

という式ができます。

この式のことを運動方程式といい、物理の中で最も重要な式の1つとなっています。

詳しくは後の回で解説します。

作用反作用の法則とは

力を与えているとき(作用)、必ず逆側に力を受ける(反作用)という法則。

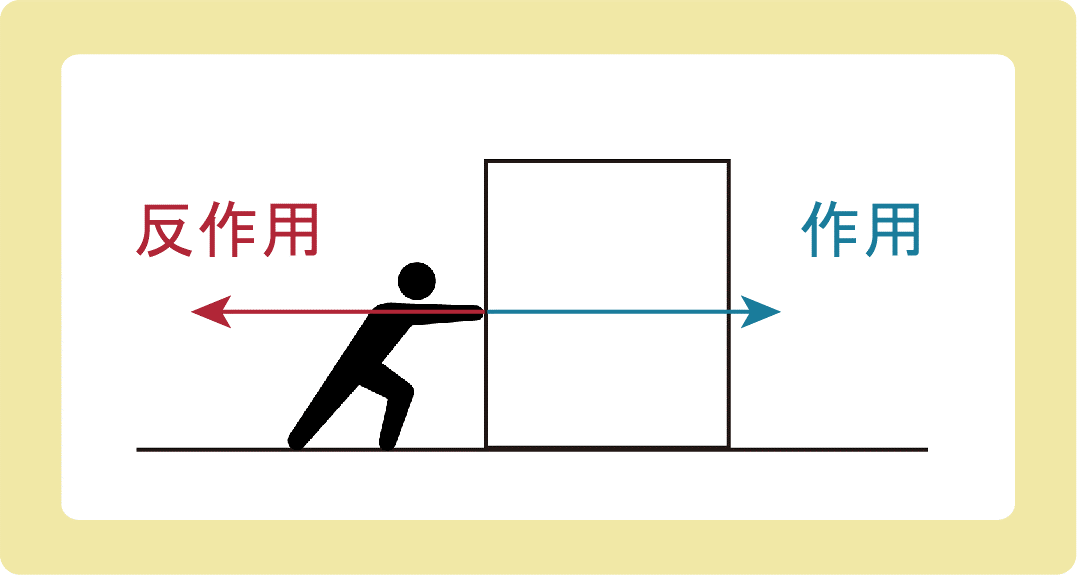

作用反作用の法則(運動の第3法則)とは、力を与えているとき(作用)、必ず逆側に力を受ける(反作用)という法則のことです。

私たちは何かを押すとき、必ず同じ大きさの力で押し返されています。

プールで壁を蹴ると勢いよく泳ぎだすことができますし、スケートをしている二人がお互いに押し合うと反対側に滑ります。

どんな力でも必ず反作用が存在しているのです。

ここで気を付けないといけないのが、力のつり合いとの違いです。

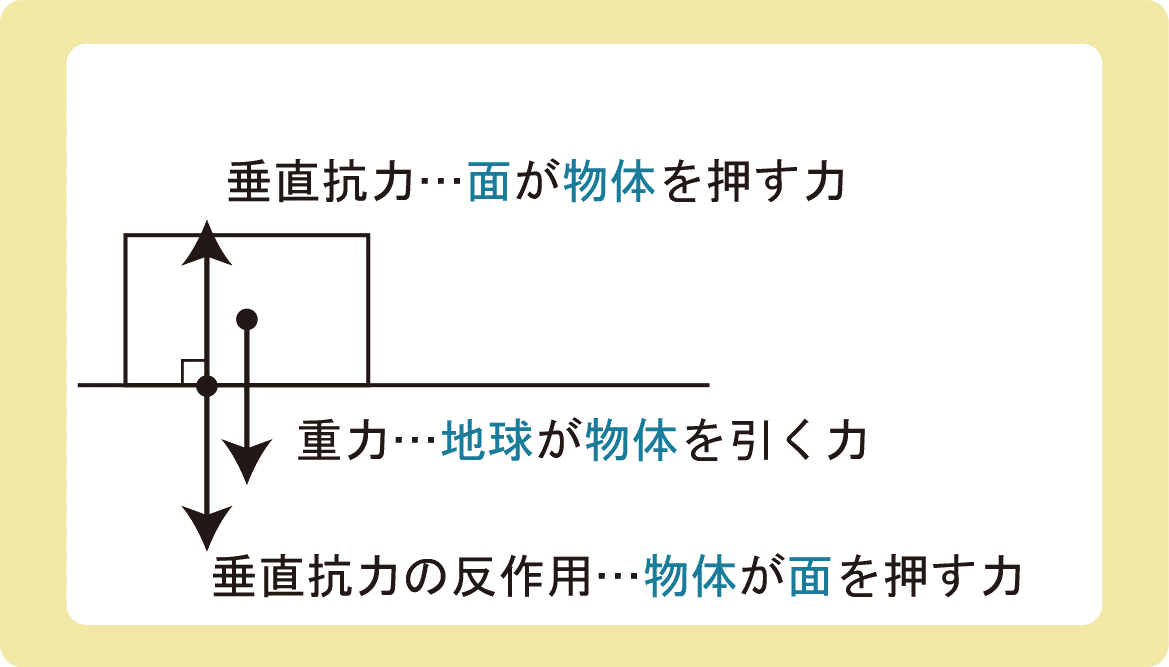

物体を床に置いたとき、重力と垂直抗力は1つの物体にはたらく力であり、力のつり合いの関係ですが、作用反作用の関係ではありません。

作用反作用とは、お互いがお互いを押している(引っ張り合っている)、2つの間で力がはたらく状態です。

重力は地球が物体を引っ張っている力ですが、垂直抗力は地面が物体を押している力であり、地球・物体・地面と3つのものがあるため、2つの間ではたらく力ではありません。

垂直抗力の反作用はどのような力かというと、垂直抗力は「地面が物体」を押す力なので、その反対の「物体が地面」を押す力になります。

例えば、重力(地球が物体を引っ張る力)の反作用は「物体が地球を引っ張る力」になります。

私たちが地球に引っ張られているということは、私たちも地球を引っ張っているということなのです。

まとめ

ニュートンの運動の3法則とは

・慣性の法則

・運動の法則(運動方程式)

・作用反作用の法則

のことです。

電車の中でスマホを落としたら真下に落ちる・エレベーターでフワッと感じる等が慣性の法則

質量が大きい物体は動きにくいということが運動の法則

押したら必ず押され返されるということが作用反作用の法則です。

この内容で計算問題はあまり出題されません。

文章の穴埋め問題か、選択問題として出題されるでしょう。

大学入試共通テストで物理基礎を使うのであれば、きちんと理解しておきたいですね。