・物質の三態とは

・融解熱と蒸発熱とは

・潜熱とは

物質には固体・液体・気体という3つの状態があります。

小学校や中学校でも勉強する内容なのですが、物理基礎では、氷を解かすためにどれくらいのエネルギーが必要なのか等を実際に計算していきます。

氷が解けるとき・水が蒸発するときの問題はたまに出題されるので、一度は理解しておきましょう。

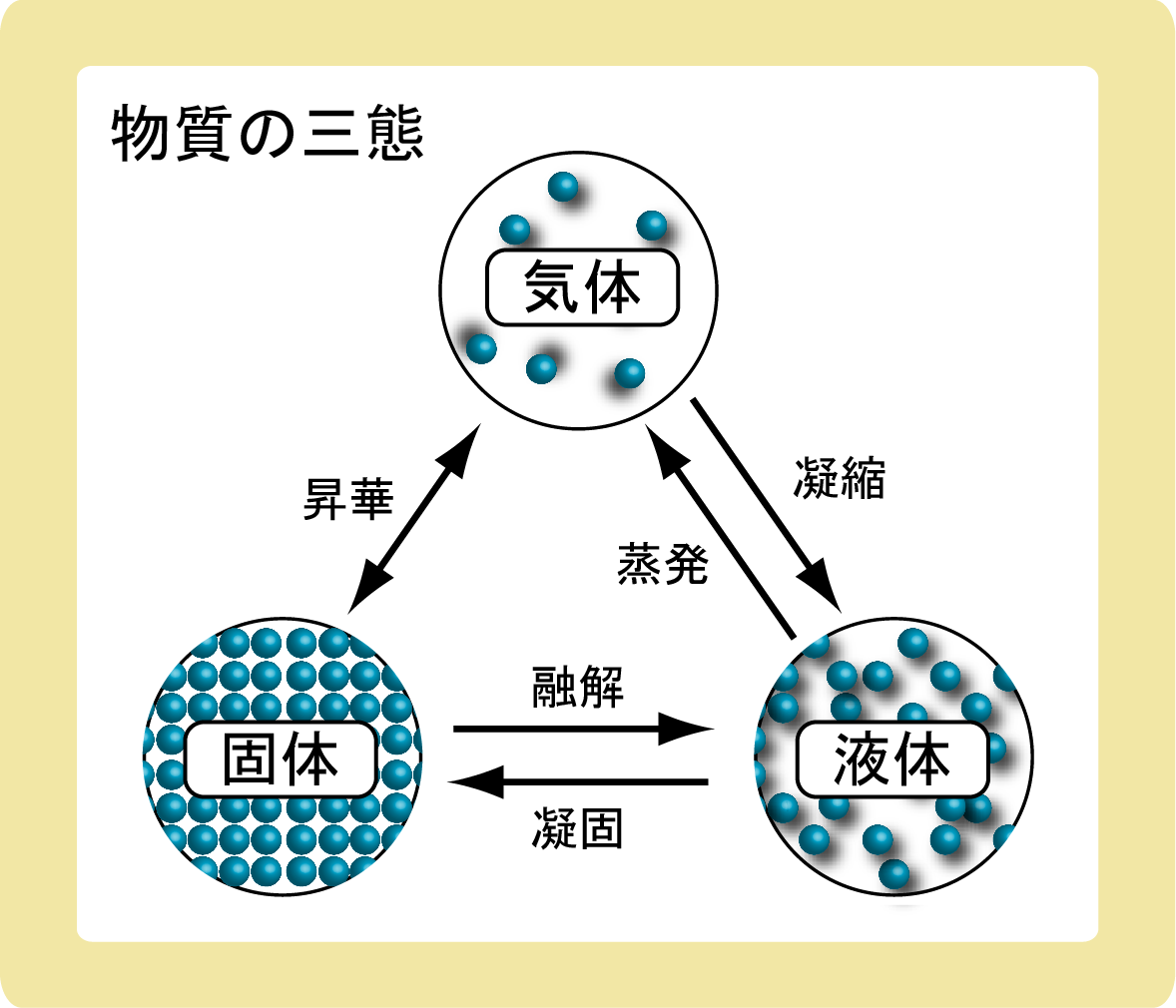

物質の三態とは

物質にある固体・液体・気体の3つの状態のこと。

温度や圧力が変化することによって、状態が変化する。

物質の三態とは、物質にある固体・液体・気体の3つの状態のことです。

物体は、温度や圧力が変化することで、固体・液体・気体の3つのうちのどれかに変化します。

物理基礎では、物質の三態と熱運動についての関係を考えます。

固体は分子が規則正しく並んでいる状態なので、温度が低いような熱運動がゆっくりの状態だと、物体は固体になります。

液体は固体と比べると熱運動が激しく、ある程度動くことができます。

気体は熱運動がさらに激しくなっており、体積がかなり大きくなります。

また、固体・液体・気体の変化には、図に書いてあるような名前が付いています。

これらの内容は、中学校の理科や高校化学基礎の範囲でもありますね。

物理基礎では、状態変化の名称はあまり重要ではありません。

氷が解ける(融解する)のに何Jのエネルギーが必要なの?

水が蒸発するのにどれくらいの熱が必要なの?

ということを考えます。

潜熱(融解熱・蒸発熱)とは

1gの物体の状態を変化させるのに必要な熱量。

融解熱や蒸発熱のこと。

$$Q=mL$$

(Q:熱量[J] m:質量[g])

潜熱(せんねつ)とは、1gの物体の状態を変化させるのに必要な熱量のことです。

記号はlatent heatの頭文字のL、単位は[J/g]ですが、正直あまり使わない記号なので覚えなくても大丈夫です。

融解熱とは、1gの固体を解かすために必要な熱量。

蒸発熱とは、1gの液体を蒸発させるために必要な熱量です。

この2つのことをまとめて潜熱と呼びます。

例えば、水の蒸発熱が2442 J/gとすると、1gの水を蒸発させるのに2442Jの熱量が必要という意味になります。

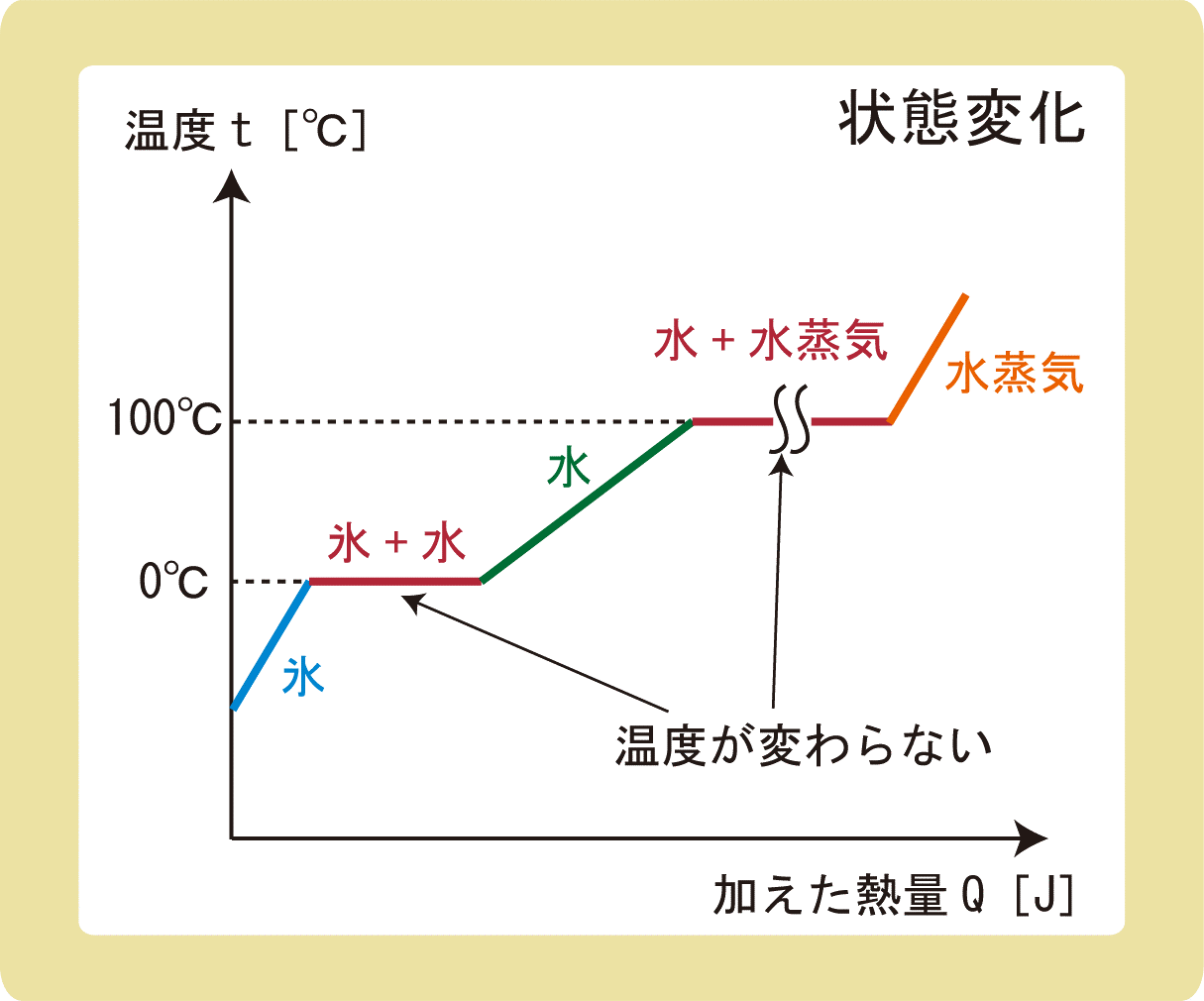

状態変化の大きな特徴は、状態変化をしている最中は温度が変化しないという点です。

氷は0℃で解け始めますが、解けている最中はどんなに温めても0℃のままなのです。

氷に熱を加え続けると、図のように温度が変化していきます。

左から見ていきましょう。

まず、氷に熱を与えると温度が上昇します。

氷が0℃になると解け始めるのですが、氷が全て解けるまで温度は0℃のまま変化しません。

氷が全て解けた後、水の温度が上昇していきます。

水が100℃に達すると、全て蒸発するまで100℃から温度が変化しません。

その後、水蒸気として温度が上昇していきます。

次回の内容でもある「比熱」と組み合わせて使う問題が頻出なので、このグラフに関する例題は次回勉強しましょう。

例題

次の各問に答えなさい。

(1)0℃の氷20gを全て水にするためには何Jの熱量が必要か。ただし、水の融解熱を334J/gとする。

(2)100℃の水500gを全て蒸発させるためには何Jの熱量が必要か。ただし、水の蒸発熱を2442J/gとする。

まとめ

物体には固体・液体・気体の3つの状態があります。

融解熱と蒸発熱のことを合わせて潜熱L[J/g]と呼び、潜熱とは「1gの物体を状態変化させるための熱量」なので、

$$Q=mL$$

という式がありますが、単位[J/g]から、単純に潜熱と質量を掛けることで良いと理解しておけば十分です。潜熱の記号Lは今後全く使わないので、覚える必要はありません。

また、氷が解けるとき、解けている最中は温度が変化しません。

次回勉強する「比熱」と合わせて問題に出ることもあるため、比熱の部分で合わせて例題を紹介します。

今回の内容は以上になります。