・定常波とは

・定常波の腹と節について

定常波という言葉を物理基礎で初めて聞いたという人は多いと思いますが、定常波という波は身の回りたくさん存在しています。

もうびっくりするほど、周りは定常波だらけです。

物理基礎を受験で使うのであれば、定常波の問題を解けるようしておくことは必須なので、今回もしっかり勉強していきましょう。

定常波とは

進行せず、その場で振動しているように見える波

(定在波ともいう)

定常波とは、進行せず、その場で振動しているように見える波のことです。

そもそも、ある方向に進む波のことを進行波といいます。

図のように、今まで見てきた波は進行波といいます。

一方、進んでいないように見える波のことを定常波といいます。

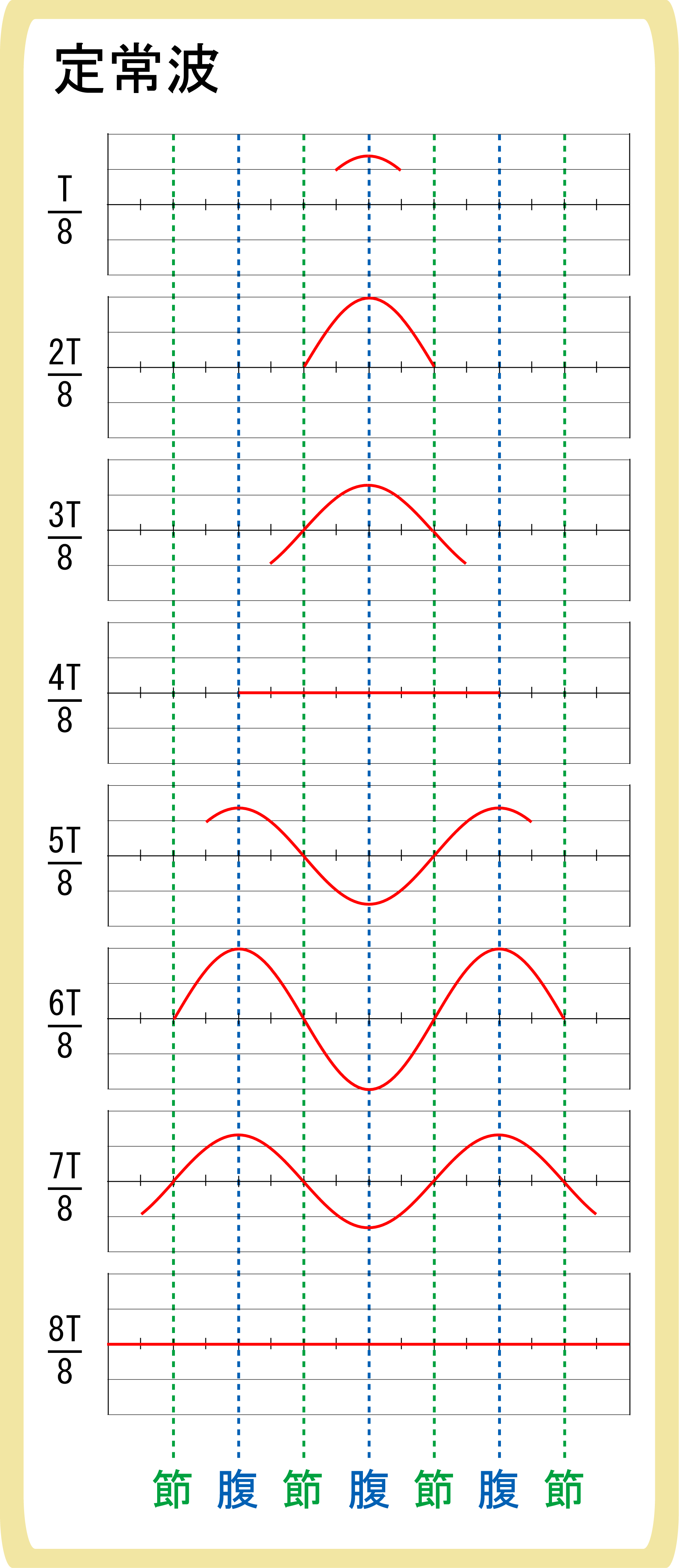

この図のような波が定常波です。

確かに、進んでいるようには見えません。

しかし、どうやって波を進ませないようにしているのでしょうか?

定常波の作り方について見ていきましょう。

定常波の作図の仕方

振幅A、波長λ、周期T、振動数fが等しく、同じ速さで互いに逆向きに進む波が重なること

全く同じ波が互いに逆向きにぶつかると定常波ができます。

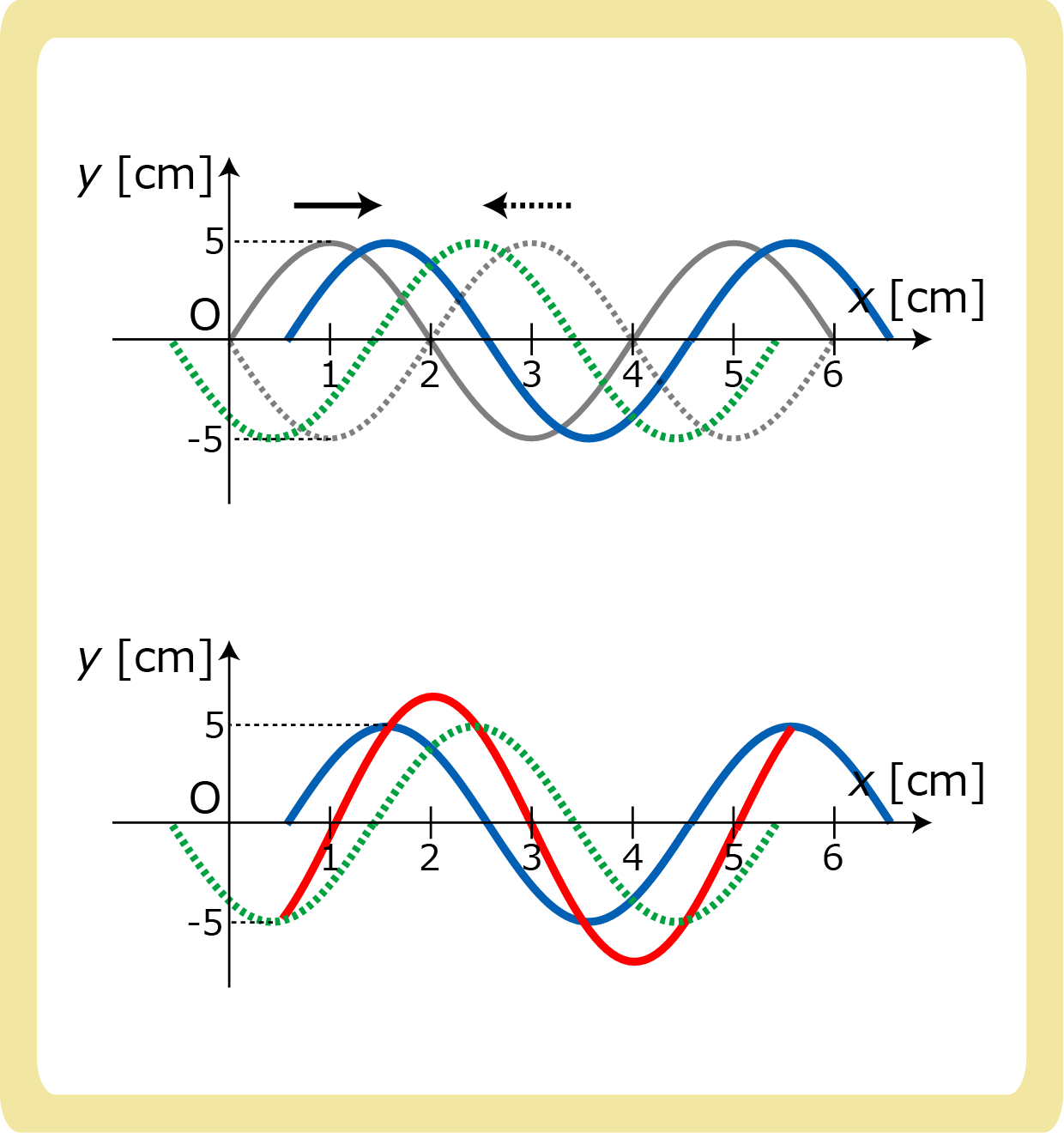

紫の波は右に、緑の波は左に進んでいます。

この2つの波が重なってできたのが水色の波です。

不思議なことに、同じ波が逆向きにぶつかることで進んでいない波ができていますね。

水の場合でも、同じような波を作ってぶつけると定常波ができます。お風呂で試してみると楽しいかもしれません。

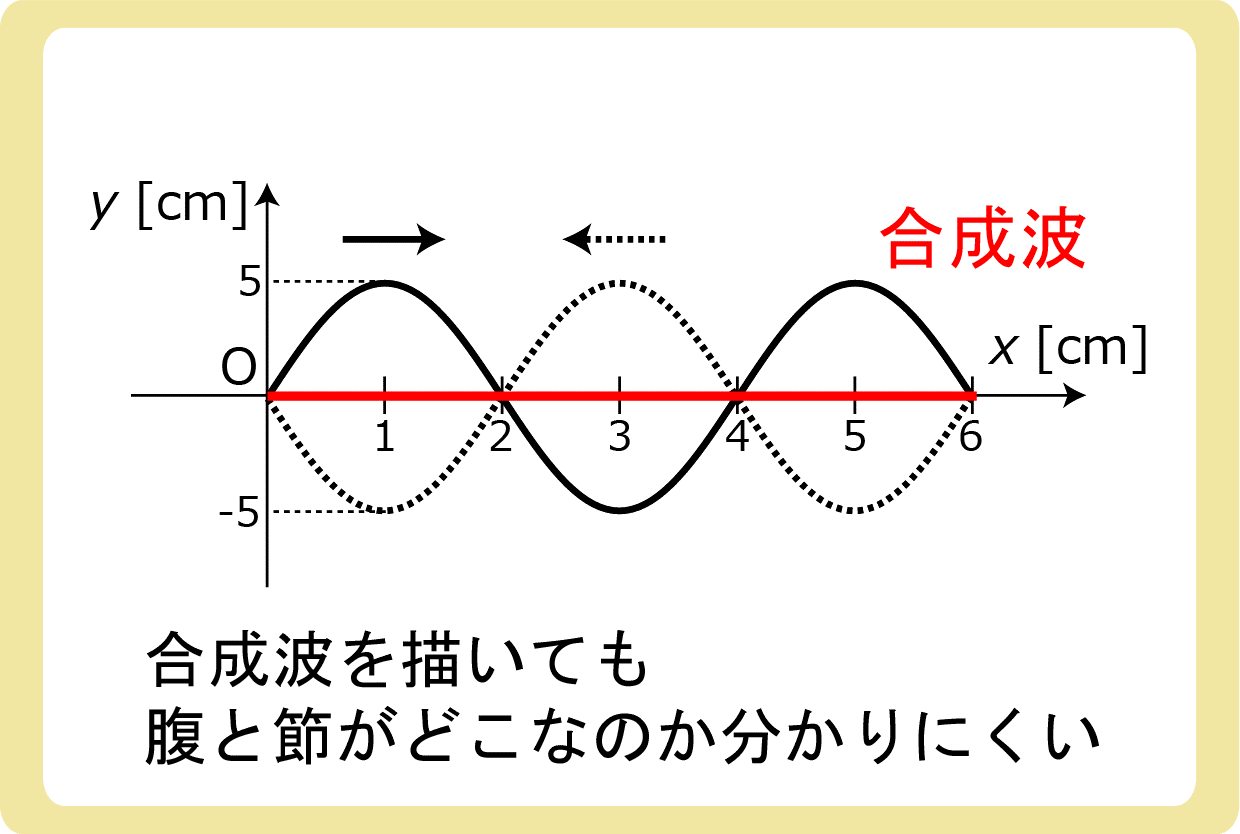

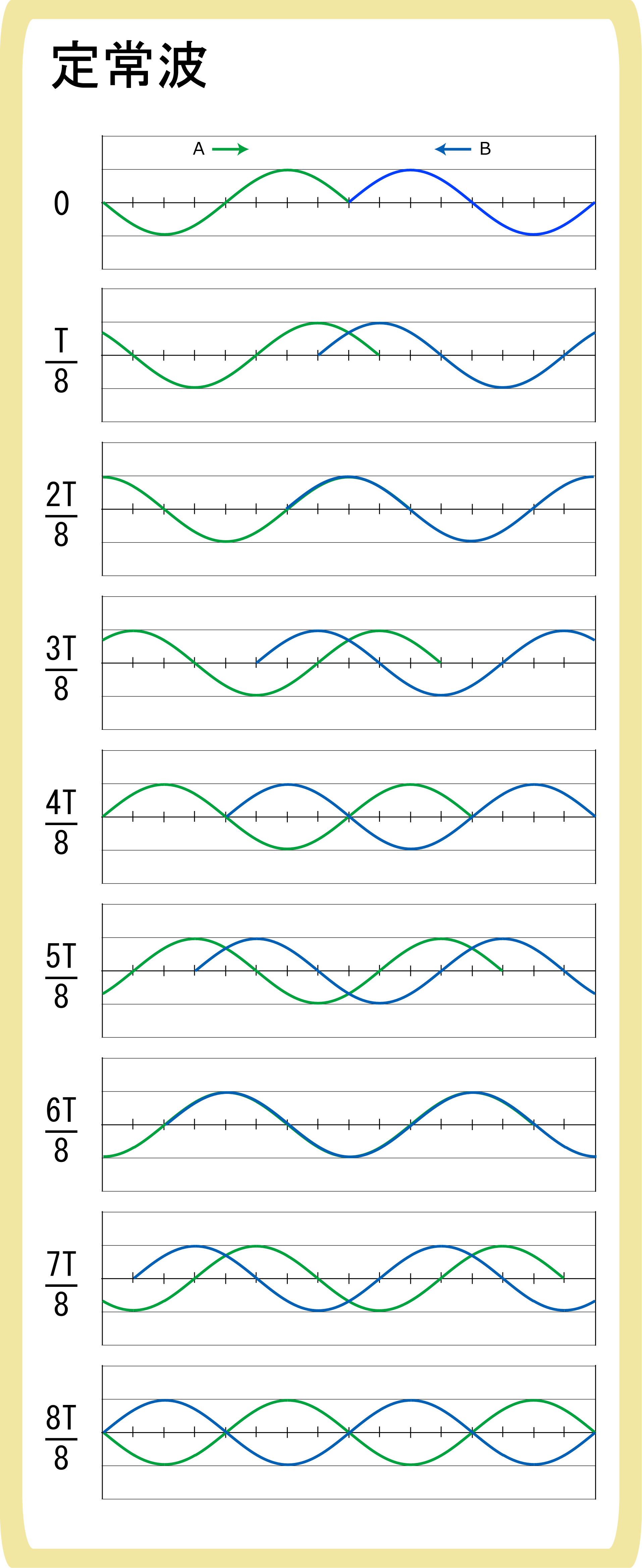

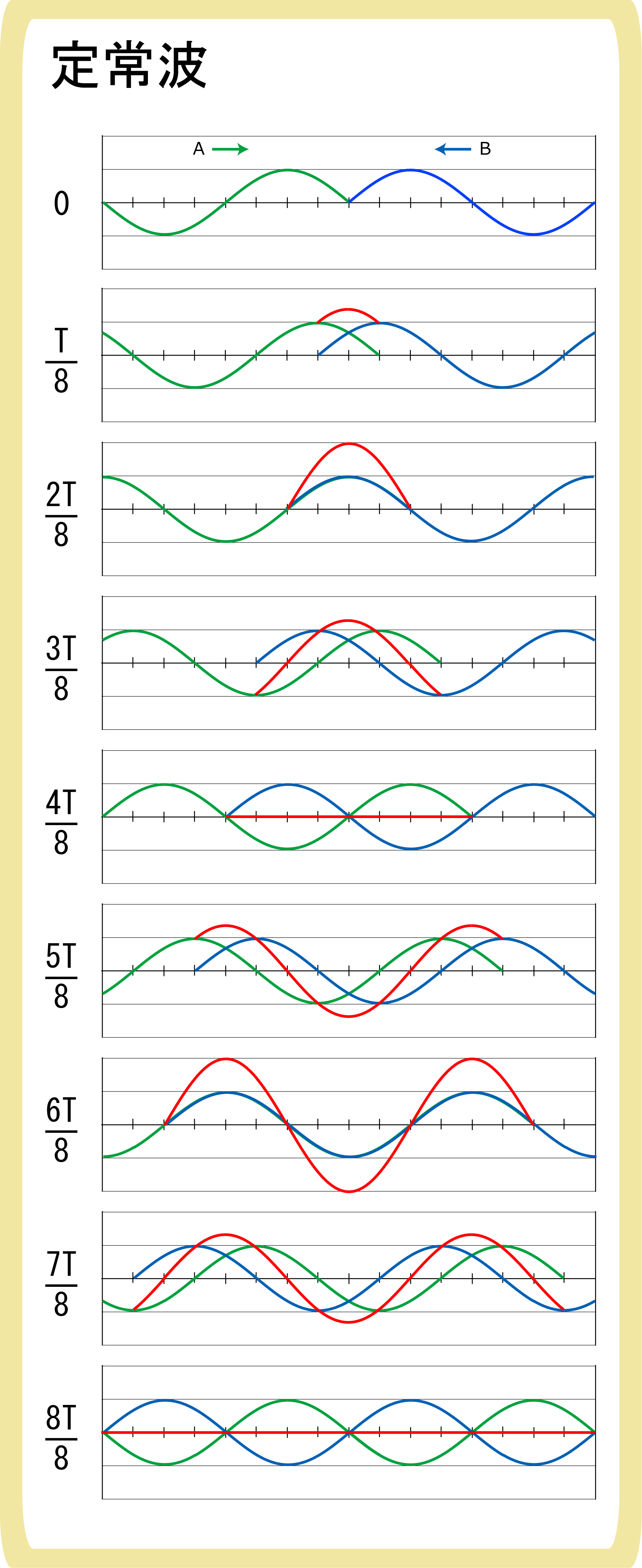

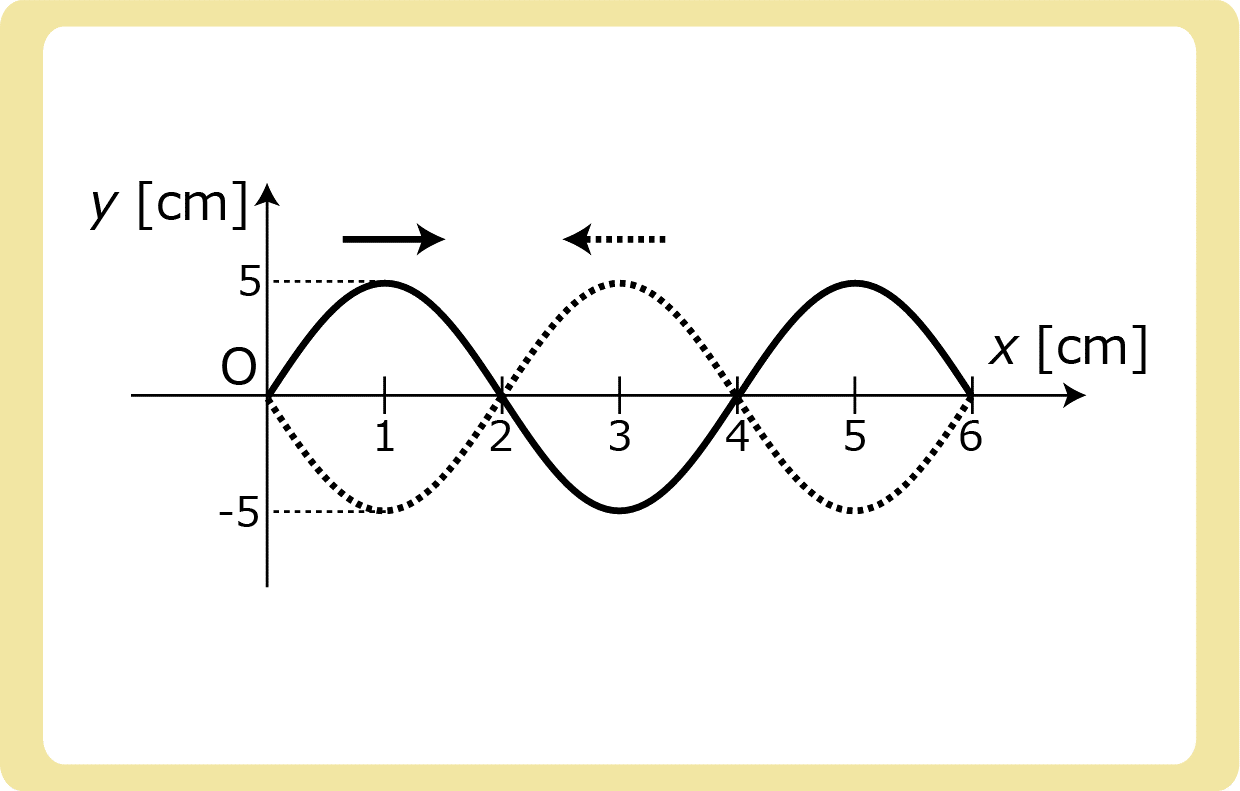

さて、上図のように、右に進む緑の波と左に進む青の波があるとします。

上に載せたアニメーションを静止画で見ている感じですね。

この2つの波を、重ね合わせの原理を用いて合成波を描いてみます。

重ね合わさっているところだけ、赤色で合成波を描いてみました。

緑と青の波は進んでいるはずなのですが、赤の波は進んでいないように見えますよね。

このままだと見えにくいので、緑と青を削除し、赤のみを残してみます。

こうしてみると分かりやすいですね。

真ん中にできた山は、左右に移動せずその場で振動しています。まさに定常波です。

定常波では、一番大きく振動している点を腹、全く振動しない点を節と呼びます。

腹と節は交互であり、腹と節の間隔は

$$腹と節の間隔=\frac{λ}{4}$$

となります。

この定常波を使って様々な問題が出題されるので、例題を見ていきましょう。

例題

実線で表している波はx正の向き、破線で表している波はx負の向きに進んでおり、定常波がつくられている。

(1)定常波の振幅は何cmか。

(2)腹の位置のx座標を、0≦x≦6cmの範囲ですべて求めよ。

まとめ

定常波とは、その場で振動して進んでいないように見える波のことです。

あくまでも、進んでいないように”見える”だけで、合成波の元となっている複数の波は進行しています。

定常波の一番振動する位置を腹、振動しない位置を節(ふし)といい、どこが腹と節なのかを問われる問題が多い印象です。

次の内容でもある「反射」と組み合わせて出題されることもあります。