・静電気とは

・電荷と電気量とは

・原子の構造について

・電気素量とは

「バチッ!!」となる静電気は、ホントびっくりしますし嫌ですよね。

東京の冬のような乾燥している日は静電気が溜まりやすく、静電気が溜まると放電をします。(湿度が高いと水が多く、電気伝導性が高まるため、静電気は溜まりにくくなります)

今回は、静電気とは何か、電荷や電気量についてわかりやすく簡単に解説を行いたいと思います。

静電気とは

物体に蓄えられた(静止した)電荷によって引き起こされる現象のこと

静電気とは、物体に蓄えられた(静止した)電荷によって引き起こされる現象のことをいいます。

電気のことを英語でelectricityといいますが、その語源は琥珀(ἤλεκτρον :エレクトロン)からきています。

動物の毛皮で琥珀をこするとほこりやゴミを引き寄せるようになることが、紀元前600年には発見されていたのです。

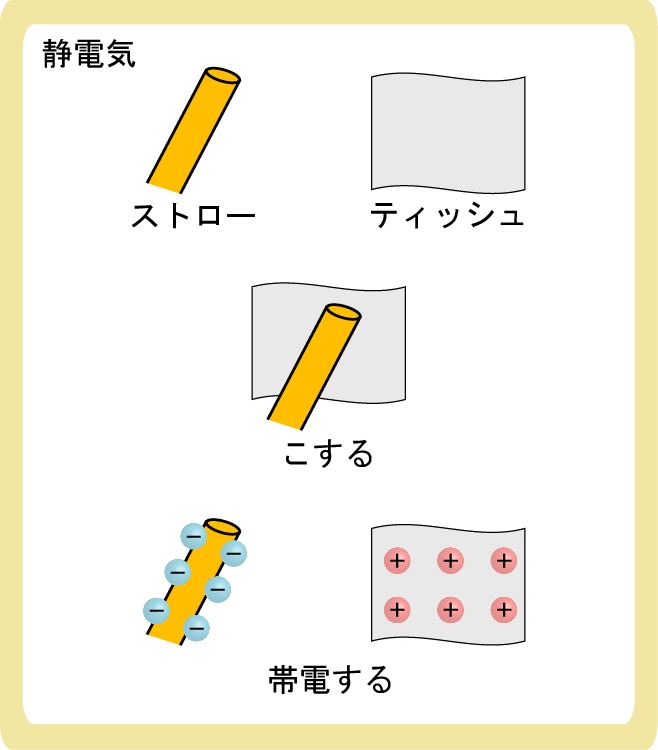

このように、琥珀を動物の毛皮でこするときや、セーターを脱ぐときに、静電気というものが発生します。

スマホの充電等では電気が流れていると考えますが、琥珀や毛皮に帯電した電気は流れないと考えるため、「静」電気という名前がついています。

電荷・電気量とは

電気現象を引き起こしているもの。

+(正電荷)と-(負電荷)の2つの電荷がある。

電荷の量

電気にとっての質量のようなもの

電荷とは、電気現象を引き起こしているもののことをいいます。

電荷の大きさのことを電気量といい、量(quantity)の頭文字であるQ(小文字のqを使うことも多い)で表し、単位は[C](クーロン)というものを使います。

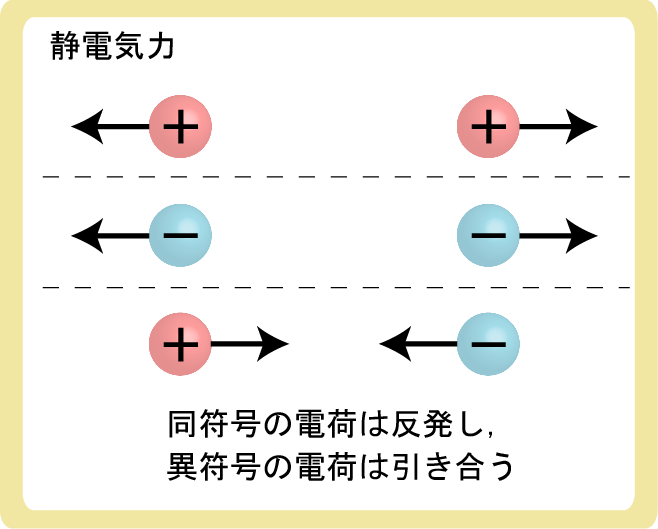

また、電荷にはプラスとマイナスの2種類があり、それぞれ正電荷と負電荷と名前が付いています。

正電荷と正電荷・負電荷と負電荷は反発しあい、正電荷と負電荷は引き合うという性質を持っており、電荷どうしにはたらくこの力のことを静電気力といいます。

陽子・電子・中性子

1円玉はアルミニウムからできていますが、アルミニウムは原子からできており、原子は陽子・電子・中性子からできています。

アルミニウムだけではなく、あらゆる物質は原子からできているということを化学基礎でも勉強しますよね。

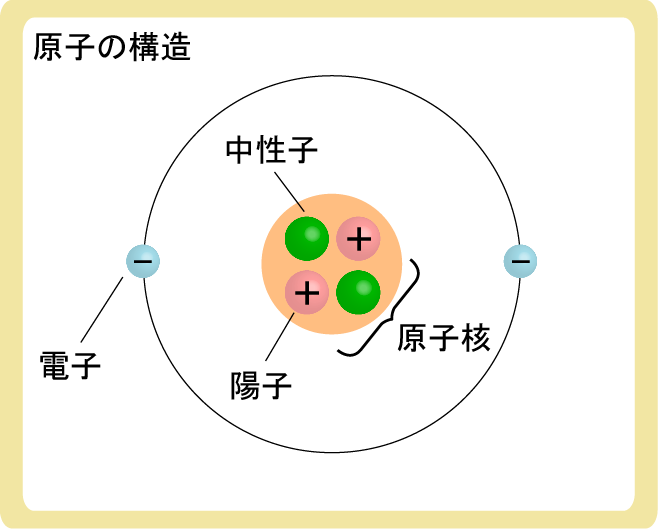

原子の中心には原子核があり、その周りを電子が運動しています。

原子核は陽子と中性子からできています。

陽子は正の電荷をもち、電子は負の電荷をもちます。中性子はその名の通り電荷をもたず、中性です。

上図のように、電子は原子の外側を運動しているため、小さなエネルギーで移動させることができます。一方、陽子は原子の中心部分にあるため、大きなエネルギーを与えないと移動させることができません。

つまり、物体をこすり合わせたとき、移動しやすい電子が移動します。

また、陽子のもつ正の電気量と、電子のもつ負の電気量の大きさは等しく、電子のもつ電気量の大きさを電気素量といい、e[C]で表します。

電子がもつ電気量の大きさ

$$e=1.6×10^{-19} C$$

電気素量は\( e=1.6×10^{-19} C \)という非常に小さな数値となっています。

10-19は、0.0000000000000000001(0が19個)を指数で表しているものであり、計算するためには指数計算に慣れている必要があるでしょう。

なお、電気素量は、重力加速度のように問題文に数値が載っているため、1.6×10-19であると覚えなくても大丈夫です。

電気の現象は、陽子や電子が移動することによって引き起こされます。

例題

例題1

帯電していないエボナイト棒と毛皮をこすりあわせると、毛皮は正に帯電した。電子はどちらからどちらへ移動したか。

例題2

帯電していない毛皮とエボナイト棒をこすりあわせたところ、エボナイト棒はー4.8✕ Cの電気量を得た。毛皮からエボナイト棒に移動した電子の数は何個か。ただし、電気素量を1.6✕ Cとする。

まとめ

電気現象は電荷というものによって引き起こされています。電荷には正電荷と負電荷の2種類があり、陽子は代表的な正電荷、電子は代表的な負電荷です。

原子の中心に原子核(陽子と中性子)があり、その周りを電子が運動しているため、中心にある陽子ではなく外側にある電子が移動します。

また、電子の電気量の大きさを電気素量といい、e=1.6×10-19Cとなります。