日本の電気の周波数はなぜ50Hzと60Hzの2種類あるのかをご存知ですか?

私たちが使っている電気は「交流」であり、電気の流れる向きが交互に変化しています。

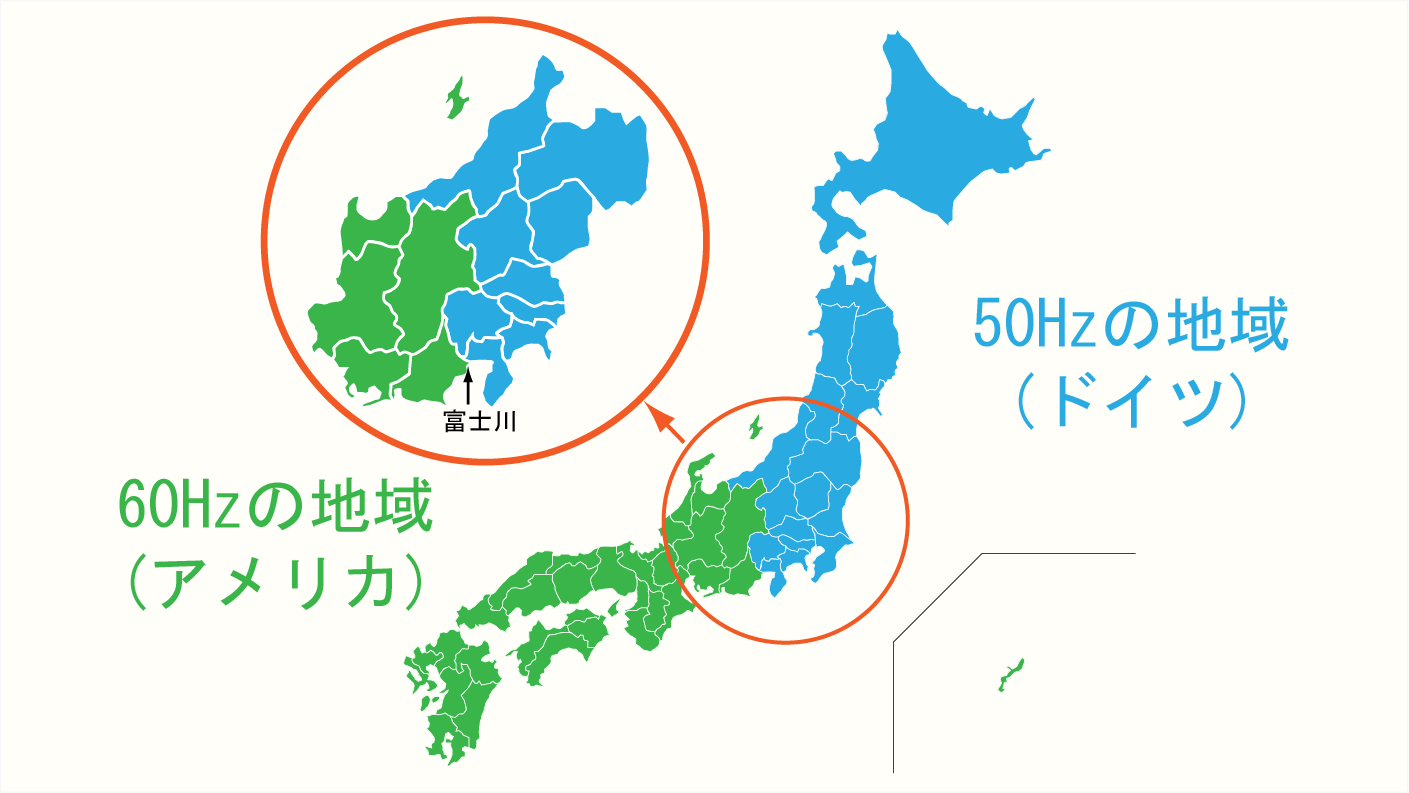

電流の向きが1秒で何回変化しているのかを周波数といい、東側では50Hz、西側では60Hzとなっています。

世界のほとんどの国は50Hzか60Hzの片方で統一されているので、1つの国の中で50Hzと60Hzの2種類の周波数を使うのは非常に珍しいです。

今回は、国内で50Hzと60Hzに分かれている理由と、その境界について説明します。

日本の電気の周波数はなぜ50Hzと60Hzの2種類あるのか

日本の電気の周波数はなぜ50Hzと60Hzの2種類ある理由は、日本で電気を使い始めた明治時代までさかのぼります。

明治時代の日本では、電気をつくるための発電機を海外から輸入していました。

関東の電力会社は50Hzであるドイツ製の発電機を、関西の電力会社には60Hzのアメリカ製の発電機を輸入し電気をつくり始めたことが、現在でも東日本と西日本の違いとして残っています。

実際、現在でもアメリカとカナダでは60Hzの周波数が使われており、ヨーロッパとアフリカでは50Hzが使われています。なお、南米でも60Hzの周波数を使っている国が多く、アジアや中東では国によって50Hzと60Hzのどちらかは国によります。

やはり、50Hzと60Hzの両方を使っている国は日本くらいです。(強いて言えばガイアナもそうです)

50Hzと60Hzの境界はどこ?

50Hzと60Hzの境界は、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりとなっています。

なお、新潟県の上越の端や、長野県・富山県・岐阜県の県境の長野県寄りの地域では、50Hzと60Hzが混在しているような場所もあります。

引越しのときは電気製品が使えるかどうか気を付けよう

もし、60Hzの地域から50Hzの地域に引っ越すときは、電気製品が今まで通り使えるかどうか気を付ける必要があります。

最近の電気製品は、50Hzと60Hzの両方に対応できる物が多いです。「50Hz/60Hz」と書いてあるものであれば、国内のどこに行っても使えます。

「50Hz」「60Hz」と片方しか書いてない製品を引っ越した後も無理に使うと、性能の低下や火災の原因になるので、必ず気を付けましょう。