大学などの学校や会社などで「kj法」という言葉をたまに耳にしますよね。

上手にアイデアをまとめたい

物事を本質を捉えた文章を書きたい

論理的に説明をしたい

このような人にうってつけの発想法が「kj法」です。

今回は「kj法」とは何かについてと、その方法を具体例を用いながら説明していきたいと思います。

kj法とは何か

kj法とは、文化人類学者の川喜田二郎さんが案出した発想法です。

川喜田二郎さんのイニシャルからkj法という名前が付いています。

川喜田二郎さんは、その著書『発想法』と『続・発想法』にkj法の手法を記しています。

元は野外でのデータをまとめるために作られたのですが、発想法として有名になりました。

kj法とは

kj法とは、とあるテーマに対する情報をカードに書きグループにまとめ、その関係を図にすることで文章としてまとめやすくする方法のことです。

上にも書きましたが、

上手にアイデアをまとめたい

物事を本質を捉えた文章を書きたい

論理的に説明をしたい

このような場合に有効な方法です。

小学校の総合の授業の授業など、教育現場でも見かけることがありますし、大学生の頃、レポート作成のためにkj法を使った人も多いのではないでしょうか。

また、アイデアをまとめるために用いている企業もあると思います。

kj法は

誰でも簡単にできる

多くの情報をまとめることができる

論理的思考力を鍛えることにも繋がる

というメリットもあるため、知っておいて損はありません。

kj法のやり方

必要なもの

- ペン

- 大きめの付箋

これだけです。

『発想法』では名刺くらいの大きさの紙、クリップ、輪ゴムと書かれていますが、付箋があれば簡単にまとめることができるため、付箋の方がよいでしょう。

大きめの付箋と言いましたが、名刺くらいの大きさがあれば十分です。

あと必要なのは、強いて言えば付箋を貼ることのできる広い場所ですね。

IT機器の使える現代においては、PCやタブレット1つだけで大丈夫かもしれません。

なお、色々な意見を出す都合上、人数は4~8人くらいいると良いです。

一人だと考えが偏ってしまうという欠点があります。

①「テーマ」に対してアイデアを出す

まず、テーマに対してアイデアを出します。

テーマは何でも大丈夫なので、それぞれまとめたいことをテーマにしましょう。

今回は具体例として「第一志望の大学はどうやって決めるか」というテーマで考えてみましょう。

とにかく思いついたことは何でも挙げてみましょう、質より量です。

恥ずかしいとか上下関係とかを気にしてはいけません。自由に発言しましょう。

他の人が言ったことでえあっても、他の人の意見に自分の意見を加えるのも良いですね。

ただし、他の人の意見を批判してはいけません。他の人が発言しにくくなってしまいますよね。

とにかく、たくさんの意見を付箋に書き、貼っていきます。

偏差値、家から近いか遠いか、入りたいサークルがあるか、田舎か都会か、学部、ゼミがあるかどうか、就職率、アカハラの有無、進学率、将来なりたい職業、入れるかどうか、入試科目、学費、指定校推薦、大学でやりたいこと、通いやすさ、アルハラ等の飲酒問題、プライド

このように、「第一志望の大学はどうやって決めるか」というテーマに関して、思いつくことをたくさん挙げましょう。

②グループ化する

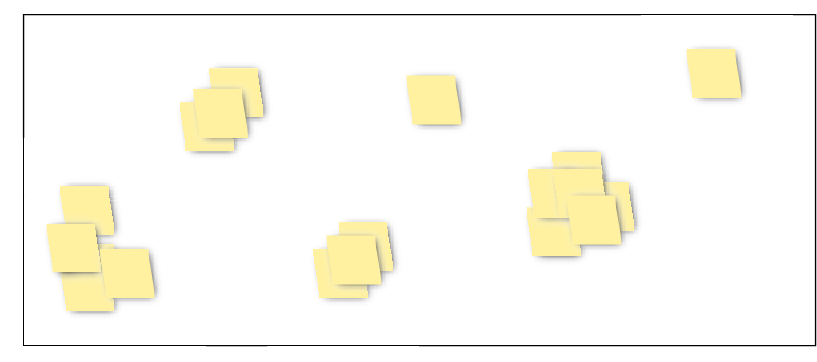

次に、貼った付箋をグループ化します。

たくさん付箋を貼ると似たような意見が出てくるので、それをグループとしてまとめ、名前をつけましょう。

偏差値、家から近いか遠いか、入りたいサークルがあるか、田舎か都会か、学部、ゼミがあるかどうか、就職率、アカハラの有無、進学率、将来なりたい職業、入れるかどうか、入試科目、学費、指定校推薦、大学でやりたいこと、通いやすさ、アルハラ等の飲酒問題、プライド

大学での生活に関すること

入試の方法に関すること

立地に関すること

不祥事などの問題に関すること

将来に関すること

その他

付箋で行わず、文字のみで行うとこのような感じです。

本来はもっと意見がたくさんあるはずなので、グループ化したあとも、グループ同士をグループ化してどんどん関係を作っていきましょう。

必ずどこかのグループに入れる必要はありません。

1つだけ孤立している付箋があっても大丈夫です。

③関係を図にして整理する

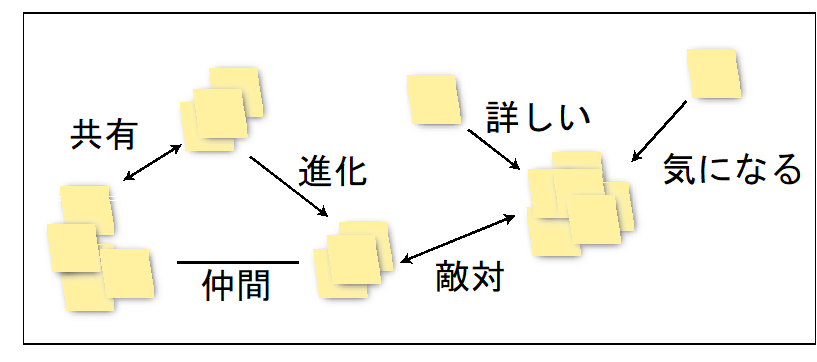

グループ化が終わったら、グループ同士の関係を図にして整理しましょう。

今回は数が少ないので図にはしにくいのですが、このように関係を図にすることによって、グループ同士の関係を整理し、首尾一貫とした内容の文章にすることができます。

グループを動かしたり、関係性を考えてみたり、内容を吟味する時間を多く取れると良いです。

④文章にする

最後に、図として整理したものを文章にします。

入りたいサークルがあるか、学部、ゼミがあるかどうか、大学でやりたいこと、

偏差値、入れるかどうか、入試科目、指定校推薦、

家から近いか遠いか、田舎か都会か、通いやすさ、

アカハラの有無、アルハラ等の飲酒問題、

就職率、進学率、将来なりたい職業、

学費、プライド

大学での生活に関すること

入試の方法に関すること

立地に関すること

不祥事などの問題に関すること

将来に関すること

その他

今回は色分けをすることで見やすくしていますが、本来は付箋としてまとまっているはずです。

これを文章にしてみましょう。

第一志望の大学はどうやって決めるのがよいだろうか。

まず、自分の志望する学部学科・ゼミや研究室があるかどうか、入りたいサークルがあるのか等、大学で何をやりたいかについてを考えてみることが大切だ。

そもそも、大学に入れるかどうか、偏差値や入試科目と相談する必要がある。場合によっては指定校推薦(学校型推薦選抜)という選択肢もあるだろう。

また、無理なく通えるような場所にあるかどうかも確認しよう。大学か家から近いのか遠いのか、田舎にあるのか都会にあるのかということもモチベーションを保つために必要だ。

大学内での不祥事などの事件にも注目しよう。アルハラ等の飲酒問題だけでもなく、最近はアカハラ問題もよく耳にする。

パンフレットには就職率や進学率が載っていることもあるため、大学を卒業してからどうするか決まっている人はチェックしておくべきだ。そのとき、どれくらいの学費が掛かるのかも調べておくとよい。

最後に、「合格したけどやっぱり違う大学がいい!」というふうにならないよう、本当にその大学で納得できるのかということを確認しておこう。

予め、文章にする内容が決まっていると、何もないときと比べて格段に文章が書きやすくなります。

このように、テーマに関する意見をたくさん出し、グループ化して整理することで、文章を作るということがkj法という考え方です。

今回は「第一志望の大学はどうやって決めるか」という内容でしたが、テーマは人によってそれぞれです。

何かアイデアをまとめたいときは、ぜひkj法を試してみてください。